関東鉄道・常総線、真岡鉄道

2010/06/04 Fri 02:09 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

関東鉄道に乗ろうと、水戸から水戸線乗り入れの列車で下館に。跨線橋を渡った向こうに関東鉄道のディーゼルが止まっていました。その反対のホームに鮮やかなグリーンのディーゼル。真岡鉄道でした。何と鮮やかというか、模型の塗装のときにマスキングに苦労しそうな塗り分け。

筑波山を眺めながら走っていましたが、途中で陽が落ちて真っ暗に。途中でホームが何本もある新しい駅に到着。つくばエクスプレスとの接続駅、守谷でした。ここから関東鉄道は取手まで複線に。車内吊りポスターに関東鉄道の車両を紹介したDVDが載ってたので、取手駅で購入して帰りました。

- -

関東鉄道・鉾田線、石岡駅

2010/06/05 Sat 00:33 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

キャビンの安価なフィルムスキャナで取り込んだ関東鉄道の画像です。全くメモをしてないので画像と記憶で推察しています。上の写真のホーム駅名に「いしおか」とあるので国鉄石岡駅。まだ鹿島鉄道に分離する前で、カミサンも写っているので結婚してすぐの昭和53年か54年だと思います。下の写真も石岡駅構内の留置線の車両。判別できたものから掲載していきます。

窓配置と扉で生まれがキハ07とわかります。それを見たくて行ったのかな。下はどうやら夕張鉄道から来たディーゼルのようです。

- -

関東鉄道、元小田急の車両

2010/06/05 Sat 23:55 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

とにかくネガの他、全く記録してないので国鉄下館駅前の次のカットであることから多分常総線の下館駅だと思います。元小田急の1600形をキクハに改造した車両。貫通扉の両側の手すりなど、当時の小田急タイプの特徴が見られます。

こちらも元小田急の国鉄御殿場線乗り入れ用キハ5000。御殿場線が電化されて不用になったため3扉に改造して関東鉄道にきたもの。パワーがあるのでキクハを牽くことが多かったようです。ホームの看板の住所が水海道となっているので水海道駅かな。

- -

関東鉄道・常総線、取手駅

2010/06/06 Sun 01:11 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

この2枚は多分常総線取手駅だと思います。上の500形はパンタグラフを乗せれば、松本電鉄他で見られた日車形規格電車にそっくりなスタイル。関東鉄道自社発注の車両のようです。下は国鉄からの車体利用のディーゼル。

- -

筑波線・竜ヶ崎線

2010/06/07 Mon 01:14 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

写っているのはキハ762。WEBで調べると筑波線を走っていた元雄別鉄道の車両よう。となると土浦駅。しかし全く記憶がないのです。同様に下は竜ヶ崎線を走っていた元江若鉄道の車両。こっちも記憶がありません。

筑波線と竜ヶ崎線、鉾田線は乗らないで駅で車両を撮影しただけなので記憶が無いのかも。1日だけだったことは確かなので、かなり駆け足で雨の中を移動したのだということになります。ネガの順から推測すると下館→取手→佐貫→土浦→石岡の経路のようです。

- -

関東鉄道・竜ヶ崎線

2010/07/07 Wed 02:15 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

茂原の海軍航空基地の遺構を巡ったあと、ホリデーパスを購入してあったので、もう少し見て帰ることに。関東鉄道の竜ヶ崎線へ行ったことがないので行こうとホームに出ました。でもモノクロの関東鉄道の写真で書いたように、竜ヶ崎線には行っていたみたいです。

竜ヶ崎線の正続駅は常磐線佐貫。経路をどうするかですが、東金線は間に何度か乗って、接続に時間がかかるのでやめて、成田線で我孫子に出るルートに決定。茂原→千葉→成田→我孫子→佐貫で乗り換えになります。佐貫で下車するとやや暗くなってきました。

竜ヶ崎線のホームにディーゼルが入ってきたので撮っていると、大きなマスクをしたおじさんが横へ来ていきなり「電車は撮ってもいいけどオレは撮るなよ」と話かけてきました。こちらは全くおじさんなんか入れる気はないので撮っていると「早く撮れっ」と。結局、ホームの先の灰皿を使いたかったみたいで、「どうぞっ」と言うと「オレを絶対に撮るなよっ」と言って、柱に隠れるようにタバコを吸ってました。言われなくても撮るつもりは全くないのに。指名手配の犯人じゃあるまいし。

竜ヶ崎まで一駅。それなりに乗客は多いので廃止されずに残っているのでしょう。もう辺りは真っ暗に。例によって爆睡して帰りました。

- -

つくばりんりんロード

2010/09/12 Sun 10:54 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

土浦には霞ヶ浦周辺から佐原、潮来などに行って来ました。その反対側には筑波鉄道の廃線跡を利用したつくばりんりんロードがあることを思い出し休日に行ってきました。

つくばへは仕事で研究団地に数回行ったことがあり、そのイメージから筑波山の位置を間違えてインプットしてました。もっと内陸にあると思い込んでいたのです。それに気が付いたのは水戸から下館を周り、取手行きの関東鉄道に乗ったとき、筑波山は進行方向の右に見えるものと窓を見ていたら下妻あたりから左に見えたときです。

土浦駅の筑波山側に出ると駅横に大きな駐車場があるところが筑波鉄道の土浦駅跡。ここから常磐線に沿って行くと、つくばりんりんロード。案内板が適度にあってわかりやすいですね。常磐線から離れて川を渡り、少し行くと右側に関東鉄道本社。その道路の向かいにホームの跡が見えます。鉄道時代のホームなどを残っていて休憩所に利用していると聞いてました。筑波鉄道とりんりんロードについてはWEBに詳しいページがありますので省略。少しずつ掲載していきます。

- -

休憩所

2010/09/13 Mon 00:39 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

つくばりんりんロードは筑波鉄道時代の大きな駅が休憩所となっていて、トイレなどの設備があります。まず虫掛休憩所。土浦を出てすぐあります。

続いて藤沢。虫掛からそれほど遠くはありません。周囲もだんだん畑が多くなり、もう刈り取りが始まった水田もあります。レンコン畑は霞ヶ浦方面に比べて極端に少ないです。というか霞ヶ浦周辺はレンコン畑のみが延々と続いて景色に飽きます。

次の筑波まではかなり距離があります。筑波山はずっと見ることができます。いろいろな表情に変わるので飽きることはありません。サイクリングロード脇には桜が植えられ、植えた人の小さな立札が置かれていました。桜の時期はいいかも。筑波はバスの発着場にもなっていて、事務所やレンタサイクルもあります。

筑波まで鉄道廃線跡がサイクリングロードになっていたのですが、筑波を出て少しすると、一般道路の歩道を走るようになります。短い区間ですが、廃線跡が広い一般道になったためで、信号に出会うとどっちに行っていいのかわからなくなります。一度、間違えました。意識的に凸凹を付けたり、曲がりくねったりさせてスピードを落とさせる区間があり、やや長い距離を走ると真壁です。

ここからは短い距離で休憩所があります。これまでの畑だけの周辺に変わって、石材の加工施設が多く見られるようになります。りんりんロードにも石材のモニュメントが置かれています。

ホームが他と駅と比べて長い雨引きを過ぎると、すぐに岩瀬に到着。市街地などはなくて、いきなりJRの駅の裏に出ます。

筑波鉄道跡を走ってみて、アップダウンや急曲線、トンネル、長く橋がない路線だったことがわかりました。線路を引くのは楽だったかも。ただ周囲に大きな街はないです。農地ばっかり。やや大きな北条も通りますが駅は外れにあり、筑波山と雨引観音への乗客が頼りだったという感じです。岩瀬も小さな町です。真壁から岩瀬まで石材加工が大きな産業のようでしたが、積出がトラックに変わったら収入源がなく、経営は苦しかったと思われます。

続いて藤沢。虫掛からそれほど遠くはありません。周囲もだんだん畑が多くなり、もう刈り取りが始まった水田もあります。レンコン畑は霞ヶ浦方面に比べて極端に少ないです。というか霞ヶ浦周辺はレンコン畑のみが延々と続いて景色に飽きます。

次の筑波まではかなり距離があります。筑波山はずっと見ることができます。いろいろな表情に変わるので飽きることはありません。サイクリングロード脇には桜が植えられ、植えた人の小さな立札が置かれていました。桜の時期はいいかも。筑波はバスの発着場にもなっていて、事務所やレンタサイクルもあります。

筑波まで鉄道廃線跡がサイクリングロードになっていたのですが、筑波を出て少しすると、一般道路の歩道を走るようになります。短い区間ですが、廃線跡が広い一般道になったためで、信号に出会うとどっちに行っていいのかわからなくなります。一度、間違えました。意識的に凸凹を付けたり、曲がりくねったりさせてスピードを落とさせる区間があり、やや長い距離を走ると真壁です。

ここからは短い距離で休憩所があります。これまでの畑だけの周辺に変わって、石材の加工施設が多く見られるようになります。りんりんロードにも石材のモニュメントが置かれています。

ホームが他と駅と比べて長い雨引きを過ぎると、すぐに岩瀬に到着。市街地などはなくて、いきなりJRの駅の裏に出ます。

筑波鉄道跡を走ってみて、アップダウンや急曲線、トンネル、長く橋がない路線だったことがわかりました。線路を引くのは楽だったかも。ただ周囲に大きな街はないです。農地ばっかり。やや大きな北条も通りますが駅は外れにあり、筑波山と雨引観音への乗客が頼りだったという感じです。岩瀬も小さな町です。真壁から岩瀬まで石材加工が大きな産業のようでしたが、積出がトラックに変わったら収入源がなく、経営は苦しかったと思われます。

- -

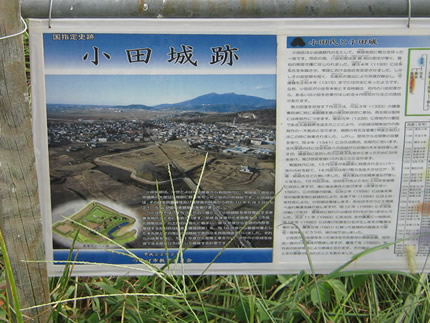

小田城跡

2010/09/18 Sat 12:40 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

りんりんロードはほぼ筑波鉄道の廃線跡に沿って整備されていますが、2カ所外れます。その一つが小田城跡。柵で行けないようになっていて、ぐるっと川に寄った道を走ります。小田城の本丸の周囲の道のようです。ほんとに真っ直ぐという感じで敷設されていた筑波鉄道は、この小田城本丸跡も斜めに真っ直ぐに横切っています。筑波鉄道が無くなったので保存のため入るのを禁止と。斜めに横切っている様子は上の写真でわかります。まあ、現在だったら少し曲げて敷設すると思いますが。

また廃線跡に沿ってりんりんロードは続きます。

- -

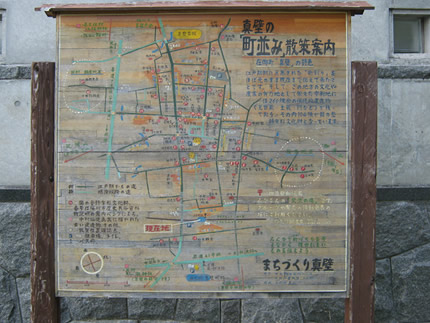

常総北条駅

2010/09/19 Sun 13:11 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

小田城を過ぎると常総北条駅。筑波鉄道が開通するまでは北条が筑波山登山道の入口。駅は町の中心から外れたところにあります。構内と思われる場所に手押しポンプが残ってました。昭和が残っている沿線では大きな町なので、はじめから寄ってみようと思っていました。駅跡にも北条の町の地図が。それを見てつくば道を目指して往きます。

小さな道をいくつか横切ると、車が行き違いできる程度の大きな道。古い町並みが残っていました。古い商店を撮っていると、中から品の良い女性のお年寄りが出てきて会釈。こちらも無意識に会釈。寄ってほしいということだったのでしょうが、時間がかかりそうなので失礼させていただきました。その後地図を改めて見ると岩崎屋という歴史ある石材商の店で、土日だけ開放していると書かれていました。まっ、いいかぁ。

つくば道への目印の石碑もなかなかいい感じでした。もしかしたら岩崎屋さんが造った石碑かなっ。ただここから筑波山まではかなり距離がありそうではありました。

- -

筑波駅

2010/09/22 Wed 23:25 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

りんりんロードの常総北条駅跡を出ると、筑波山が近くに迫ってきます。眺めながら走ると筑波駅跡の休憩所。駅跡はバスターミナルになっていて営業所やレンタサイクルもあります。ただ、頻繁にバスが出入りするといった感じではありません。

北条の町で食べるところがなかったので、筑波駅跡まで来れば何か店があるだろうと思って来ましたが駅前商は、全部閉店状態。先に鳥居が見えたので行ってみるとお土産店は2店ありました。先からロープウェイが出ている案内がありました。今回は筑波山へ行くのはパス。北条から筑波山に向かっていた足は、鉄道ができてからこの駅に変わったようです。ターミナル付近に人気はなかったので、現在はつくばエキスプレスの駅からロープウェイまでのバスに変わっているのでしょう。

結局、昼飯はコンビニのおにぎりを買うことになりました。

- -

踏切の線路

2010/09/23 Thu 14:54 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

筑波駅跡、現在の筑波山口のバスターミナルを出て、りんりんロードを進むと凸凹の道路や意識的にくねくね曲げたところがあります。多分、自転車のスピードが出ないようにと配慮だと思います。飽きないようにかな。筑波山が見えなくなって石材商が目立つようになり、少し周りの景色が変わります。

道路との交差点は、これまで「止まれ」の表示がサイクリングメードに描かれていたけど、これは自動車側の道路に描かれるべきです。ずっとそんな踏切跡が続いていたのですがレールが残っている踏切が2カ所現れました。知らなかったのでびっくり。

岩瀬駅に近づいたところで距離標らしきが埋まっていました。ただ岩瀬まで8キロより近いはずなので、どこかから持って来たのかもしれません。

- -

真壁駅

2010/09/24 Fri 15:09 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

真壁駅跡の休憩所は機関庫があったからだと思いますが敷地が広いです。駅は北条と同様、町の外れにあります。バス停があって、表示は「真壁駅」のまま。横に石材が並んでいます。真壁は駅前だけで、町の中心にはいきませんでした。

- -

雨引駅

2010/09/25 Sat 23:40 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

筑波駅までは、廃線跡に桜が植えられ、植えた人の名札がかかってました。4月頃はきれいだと思います。真壁駅からは駅跡のホームに大きな木が残っていて日陰を作ってくれます。上の写真は樺穂駅。

上の写真は東飯田駅の跡。ここのホームの上にも大きな木。ホームは短いです。

そして雨引駅跡。長いホームは雨引観音への参拝者で、初詣やお祭りのときに賑わったのでしょう。雨引を出ると終点岩瀬。いろいろ寄り道をしたましたが、思ったより早く着きました。

- -

岩瀬駅

2010/09/26 Sun 01:09 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

畑の中のりんりんロードから住宅地はなく、いきなりJR岩瀬駅へ。そのホームの端から筑波鉄道が発着していたのです。駐車場とトイレがあって、車へロードバイクを分解して収納していました。岩瀬駅は思ったより小さな駅。

JRの駅舎に行くにはぐるっと遠回りをして行かなければなりません。JRの駅前には店もあって整備されたばかりのようで、きれいでした。こちら側では輪行袋から自転車を出して組み立てていました。

- -

つくばエクスプレスと関東鉄道

2018/11/08 Thu 21:24 +09:00 東京周辺 > つくばエクスプレス

11月は休日が多いので、鉄道のイベントが目白押し。3日もいろいろ開催の中、つくばエクスプレス守谷車両基地と、関東鉄道水海道車両基地の2つをはしごすることに。移動は両会場を結ぶ無料バス。TXは去年も行来ましたが、今年はもっとすごい人出。歩いてスタンプラリーしながら入場するとタンブラーがもらえたり、帰りもプレゼントがあったりして、いろいろもらえるからでしょうか。TXはほとんど同じ車輌で面白みはあまりないのが残念なところ。

一方、関東鉄道の車輌はバリエーションがあって面白い。塗装もいろいろ。人も少ないので移動が楽でした。帰りは水海道駅までの無料列車に乗車。水海道から守谷経由で秋葉原に戻ったらカメラの紛失に気付き、受け取りに再びTX流山セントラルパークに戻ったら、6時を回っていました。あって良かったです。

一方、関東鉄道の車輌はバリエーションがあって面白い。塗装もいろいろ。人も少ないので移動が楽でした。帰りは水海道駅までの無料列車に乗車。水海道から守谷経由で秋葉原に戻ったらカメラの紛失に気付き、受け取りに再びTX流山セントラルパークに戻ったら、6時を回っていました。あって良かったです。

- -

2018年8月の真岡鉄道と関東鉄道の動画

2018/12/17 Mon 12:33 +09:00 動画 > デジカメ

動画編集は、ずっとTMPGEnc Video Mastering Worksを使っていました。有名ソフトも使ってみましたが非力な私のマシンでは遅くて使い物にならず、編集素スピードが速いので気に入って購入しています。

手ぶれ補正ができないのが不満でしたが、最近手ぶれ補正フィルターなどを装備してver.7にバージョンアッしたので購入。手ぶれして風音がひどかったので編集していなかった動画をテストの意味で手ぶれ補正してみました。内容的にはそれほど面白くないです。

手ぶれ補正ができないのが不満でしたが、最近手ぶれ補正フィルターなどを装備してver.7にバージョンアッしたので購入。手ぶれして風音がひどかったので編集していなかった動画をテストの意味で手ぶれ補正してみました。内容的にはそれほど面白くないです。

- -

関東鉄道 下館駅

2021/04/26 Mon 10:53 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 関東鉄道

下館駅からは関東鉄道にも乗ることができます。りんりんロードを走ったときは関東鉄道で帰りました。真岡鐵道の乗車、下車のときに関東鉄道が走ってきました。1両はカラフルな鉄道むすめラッピング。

今回は孫守隊でしたので、なかなか自由に動き回ることはできませんでした。もう一度ひとりで来て見たいと思っています。

今回は孫守隊でしたので、なかなか自由に動き回ることはできませんでした。もう一度ひとりで来て見たいと思っています。

- -

真岡鉄道 北真岡駅 五行川橋梁

2022/10/21 Fri 22:59 +09:00 霞ヶ浦・房総 > 真岡鉄道

真岡鉄道の蒸気機関車とコスモスを撮りたいと思っていましたが、蒸気機関車が走るのが土休日。10月の土休日はずっと孫の面倒を見てほしいと言われていて時間が取れそうもない。諦めていたら、16日(日)の前日夜に泊まった孫が朝、「日曜日は友だちとポケセンに行くぅ〜」と9時半ごろ走って行きました。

今からでも間に合うかと時刻表を確認。つくばエクスプレスで守谷まで行き、関東鉄道の快速に乗って行けば、茂木からの折り返しの蒸気機関車なら撮れそう。慌てて用意して出発。北真岡駅近くの五行川橋梁がいいかと下車して20分ほど歩き、ドックランが見える五行川沿いに到着。先にお二人が来ていました。

お二人は鉄道150年ヘッドマークを目当てに撮っているのだと。私はヘッドマークのことは全く知りませんでした。通過時間になると7人に増えたこともあるのか、汽笛を鳴らして走り去りました。

今からでも間に合うかと時刻表を確認。つくばエクスプレスで守谷まで行き、関東鉄道の快速に乗って行けば、茂木からの折り返しの蒸気機関車なら撮れそう。慌てて用意して出発。北真岡駅近くの五行川橋梁がいいかと下車して20分ほど歩き、ドックランが見える五行川沿いに到着。先にお二人が来ていました。

お二人は鉄道150年ヘッドマークを目当てに撮っているのだと。私はヘッドマークのことは全く知りませんでした。通過時間になると7人に増えたこともあるのか、汽笛を鳴らして走り去りました。

- -

1/1